高気密高断熱住宅 季節ごとの過ごし方

春季と秋季

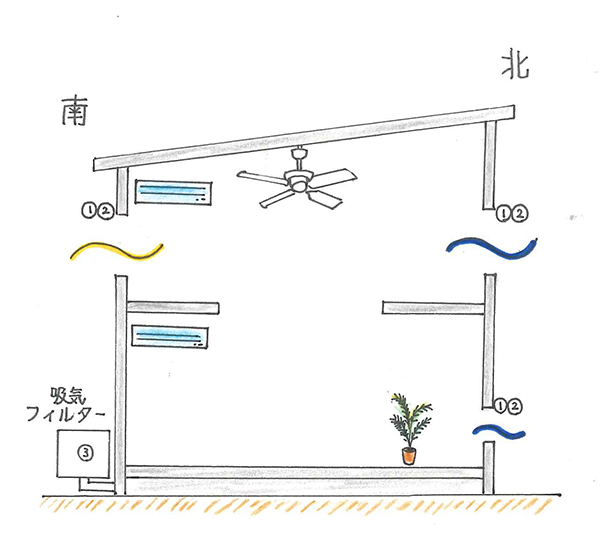

1|

気候が快適な春や秋は、花粉が少ない早朝か夜に窓を開け、心地よい風や光を十分に取り込んでください。

2|

肌寒い日は南窓を開けて温かい空気を取り入れ、暑く感じる日は北窓を開けて冷たい空気を取り入れると快適です。

「少し肌寒いな」と感じた日からエアコンを室温23℃に近づくようにエアコンを運動させてください。

3|

エアコンの付ける順番

脱衣室(UB) → 2階 → シーリングファンを動かす(下向き・弱) → 1階2台目

脱衣室のエアコンの暖房温度設定を他の部屋のエアコンの温度設定より2~3℃高くする。

4|

換気装置の吸気フィルターは、花粉対策されていますのでご安心ください。

※PM2.5対策が必要な場合は、専用フィルターがありますのでご連絡ください。

夏季

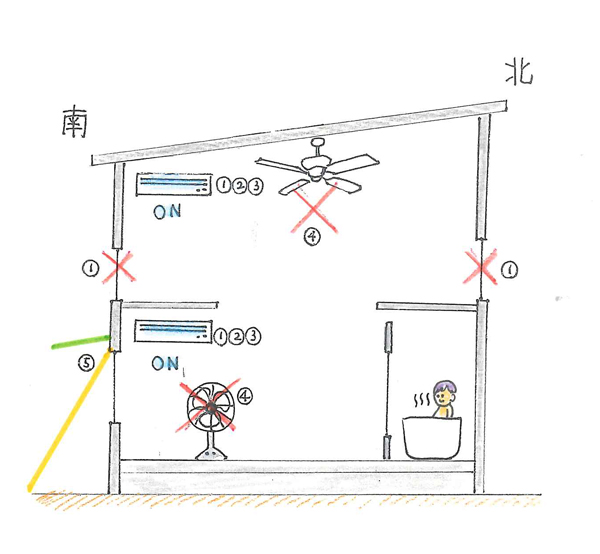

1|

2Fのエアコンを希望温度にセットし(おすすめは26℃~28℃)、窓は閉めてください。1Fのエアコンは補助的にご使用ください。

2|

おでかけの際でも、エアコンをONのままにしてください。エアコンをOFFにすると留守中に室温が高温になり、帰宅後お家が冷えづらくなります。

3|

夏の終わりにエアコンをOFFにする際は、1~2時間の送風運転・内部乾燥を作動した後で切ってください。

4|

扇風機は、暑い空気をかき混ぜてしまうため使用はお控えください。 エアコンだけでは暑く感じたり、湿度が高い場合は、エアコンと併用してシーリングファンを下降方向(冬と同じ方向)にまわすと、省エネで涼しくなります。

5|

すだれ・タープなどで窓の外を遮ると遮熱・断熱効果があります。

梅雨

1|

洗濯物が乾きにくい場合

梅雨時期は、換気をしていても外の湿度100%の空気が給気口から濾過され室内に入ってくるため、室内の湿度が上がり洗濯物が乾きにくくなることがあります。

おススメの対策方法としては、3つあります。

❶脱衣場かお風呂のエアコン温度設定を他の部屋の設定より2~3℃上げる方法(できれば暖房設定)

❷各お部屋の湿度が30~50%になるように、エアコンの冷房を27度前後でかける方法

❸首振り機能付きの扇風機やサーキュレーターを使う方法

置き型の除湿器や、エアコンの除湿機能を使うことはおススメしていません。

理由としては、2つあります。

・除湿器で湿度が下がると室内の圧力が下がるため、外気から水蒸気を取り込んでしまう

・消費電力が大きく、電気代が高くなってしまう

そのため、上記のおススメ方法3つのいずれかで対応してください。

冬季

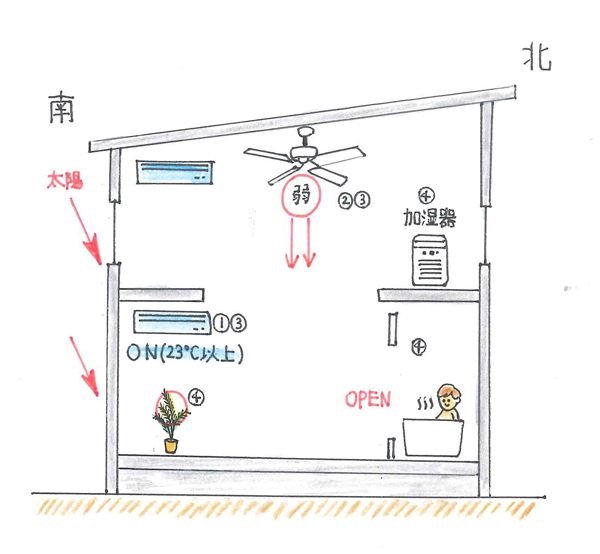

室温23℃・湿度50%を目指すために

1|

1Fのエアコンをメインに使い、室温が約23℃になるように運転させてください。(2Fのエアコンは補助的に使う)

冬の間はエアコンの電源を切らずに、とにかく温めてください。

エアコンの送風は、「スウィング設定」にして空気を循環させてください

2|

シーリングファンは下降方向に動かし、速度は“弱”で十分です。

空気を循環させたい時は、サーキュレーターよりは、首振り機能付きの扇風機のほうが良いです。

3|

エアコンの付ける順番

脱衣室(UB) → 2階 → シーリングファンを動かす(下向き・弱) → 1階2台目

脱衣室のエアコンの暖房温度設定を他の部屋のエアコンの温度設定より2~3℃高くする。

4|

冬の加湿を大切にする。冬は相対湿度が下がり、空気が乾燥するのでインフルエンザが流行します。 適度な加湿をすることで、風邪(インフルエンザウイルスなど)を防ぐことができます。空気中の湿度は50%が最適で、(40~60%で多少前後するのは大丈夫です。)ここから外れた場合、肌が乾燥したり、のどが痛くなったりもします。

そのため、湿度が多いと暖かく感じ、少ないと寒く感じるため、湿度が多ければ、電力消費をしなくても暖かく感じることができるので、省エネにもつながります。そのため、冬の加湿をしっかり行いましょう。

■冬の乾燥対策として

・入浴後お風呂のお湯は流さず溜めたまま、フタを開け、お風呂のドア、脱衣室のドアを開けてください。(ユニットバス内の水蒸気が暖房・湿度に貢献する)

・ 加湿器は超音波式(霧が出るタイプ)がオススメです。置く場所は、2Fの吹抜け(階段)のそばがベスト(複数台使う場合でも、暖かくて高い位置に置く方が良いです。)

・洗濯物は、吹抜け(階段)のそばが一番乾きやすく加湿に貢献できます。

・ 調湿効果の高い観葉植物(アレカヤシやボストンタマシダがおすすめ)を置いてください。

■注意点

・外周面に空気が滞る物を置かないでください。

・衣装ケースはプラスチック製を使うようにしてください。

・冬の暖房を付けている部屋でカーテンを閉めると、暖かい空気を遮断してしまい、壁やガラス面の温度が下がり、結露を起こす原因となってしまいます。、

そのため、冬はできる限りカーテンを開けてください。室内側に固定式網戸が付いている場合は、網戸も外しておくことです。